USA: Diabetespräventionsprogramme sind kostensparend

Doktor Michael Laxy leitet eine Arbeitsgruppe für Ökonomie und Management von Diabetes am Institut für Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement am Helmholtz Zentrum München. Er war 2017 bis 2018 Harkness Fellow am US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), einer Untereinheit des amerikanischen Gesundheitsministeriums, in Atlanta.

Die Forschung von Herrn Dr. Laxy konzentriert sich auf die ökonomische Bewertung von Präventions-und Behandlungsstrategien von Stoffwechselerkrankungen. Für ein Jahr untersuchte Laxy in seiner Arbeit die Kosteneffektivität sowie die Möglichkeit der Implementierung des Nationalen Diabetespräventionsprogramms (NDPP) in Medicaid-Programmen mehrerer Bundesstaaten.

Was ist das Medicaid-Programm?

Das Medicaid-Programm ist die staatliche Krankenversicherung für Bedürftige und richtet sich an einkommensschwache Familien, Kinder, Behinderte und Senioren. Es ist kein föderales, sondern ein bundesstaatliches Angebot. Jeder einzelne US-Bundesstaat entscheidet deswegen über den Leistungskatalog und über die Erstattung eines Programms, wie etwa einem Diabetespräventionsangebot.

Was ist das Nationale Diabetespräventionsprogramm?

Die Diabetespräventionsstudie (DPP), die bereits Anfang der 2000er Jahre durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass klassische Lebensstilintervention mit dem Fokus auf körperliche Bewegung und gesunder Ernährung das Risiko für Diabetes nachhaltig reduziert. Das nationale Diabetespräventionsprogramm ist eine öffentlich-private Partnerschaft, bestehend aus dem CDC, verschiedenen medizinischen Fachgesellschaften, Kliniken, ambulanten Leistungserbringern, Arbeitgebern und Krankenversicherern, die versucht die Evidenz dieser Studie großflächig in die Praxis umzusetzen. Im Moment bezahlen die meisten bundesstaatlichen Stellen diese Lebensstilinterventionen nicht. Dies ist auch der Hintergrund unserer Studie; sie soll den Beweis zu den wirtschaftlichen Auswirkungen einer Implementierungsentscheidung in den Medicaid-Programmen liefern.

Wie hoch ist das Diabetesrisiko bei dem Durchschnittsamerikaner?

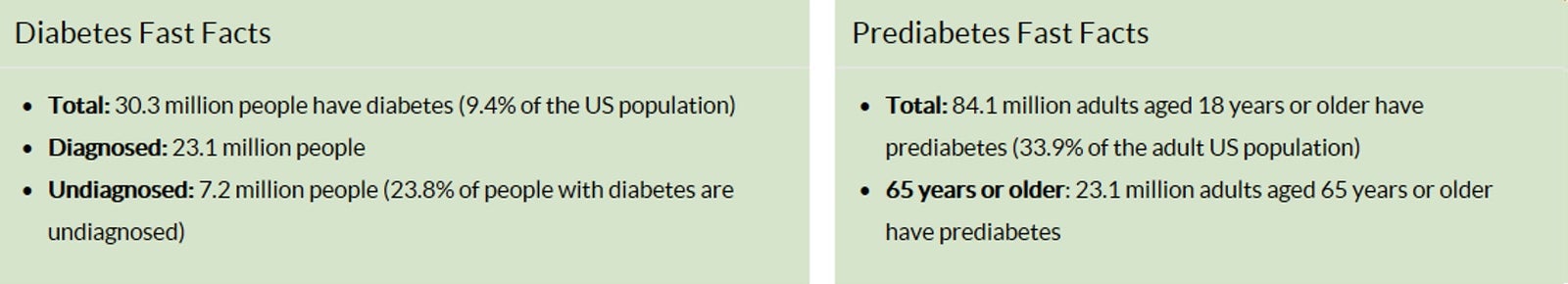

Zwei von fünf Amerikanern werden schätzungsweise an Diabetes erkranken. Das CDC geht von 30,3 Millionen an Diabetes erkrankten Menschen in den USA aus, das sind knapp zehn Prozent der Gesamtpopulation. Jeder vierte Betroffene weiß nicht, dass er oder sie Diabetes hat. 84,1 Millionen Menschen über 18 Jahren, das sind mehr als 30 Prozent der Bevölkerung, befinden sich in einer Vorstufe der Erkrankung, dem sogenannten Prä-Diabetes. Insgesamt empfiehlt das CDC jährliche Risikotests ab dem 45. Lebensjahr.

Welche Resultate kamen dabei heraus?

In allen acht untersuchten Bundesstaaten kann man davon ausgehen, dass die Implementierung des NDPP die Gesundheit der Teilnehmer verbessert, viele Diabetesfälle verhindert und auf lange Sicht deswegen sogar kostensparend sein wird. Die Regelungen für Bedürftigkeit, die den Zugang zu den Medicaid-Programmen ermöglichen, sowie die Kosten für die Behandlung von Diabetes unterscheiden sich allerdings erheblich zwischen den Bundesstaaten. Da die Populationszusammensetzung somit in Bezug auf Alter, Geschlecht und Ethnie variiert, ist es nicht verwunderlich, dass die Kosteneffektivität in der Simulationsstudie zwischen den acht untersuchten Staaten stark schwankt. Langfristig ist allerdings davon auszugehen, dass es zu Kostenersparnissen kommt.

Welche nachweisbaren Auswirkungen hat das nationale Diabetespräventionsprogramm für Personen mit hohem Risiko?

Das Programm ist evidenzbasiert und mit Daten aus randomisierten Studien untermauert. Diese haben gezeigt, dass das einjährige bundesstaatliche Angebot selbst über einen Zeitraum von 10 Jahren nachweislich zu einer Reduzierung des Erkrankungsrisikos von 30 bis 35 Prozent führt. Es ist also zu erwarten, dass dadurch positive Gesundheitseffekte beim Patienten ankommen.

Welche Maßnahmen sind in diesem Präventionsprogramm enthalten?

Die Maßnahmen umfassen körperliche Aktivitäten, gesunde Ernährung, Stressmanagement, Schlafverhalten und Medienkonsum. Also Aspekte, von denen bekannt ist, dass sie bei der Entwicklung bzw. Vermeidung von Diabetes eine Rolle spielen.

Von welchem finanziellen Rahmen reden wir?

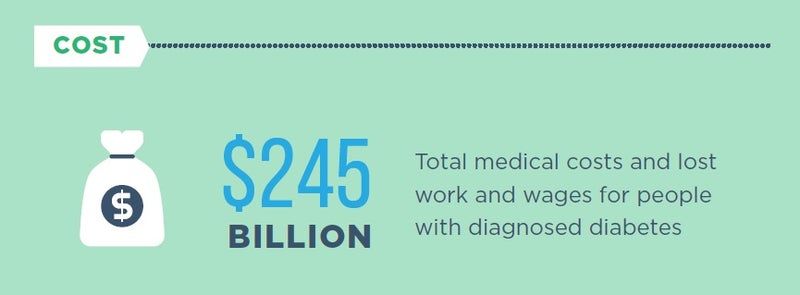

Neben dem positiven Gesundheitseffekt ist davon auszugehen, dass die Kosten des Programms über einen langen Zeitraum betrachtet geringer sind als die eingesparten Behandlungskosten durch die Vermeidung von Krankheitsfällen. Diabetesprävention ergibt also nicht nur aus klinischer Sicht, sondern auch aus ökonomischer Sicht Sinn. Dazu muss jedoch erwähnt werden, dass sich die Kosten voraussichtlich erst nach zwölf oder dreizehn Jahren amortisieren. Unsere Simulationsmodelle haben gezeigt, dass die Implementierung der Diabetesprävention in den Medicaid-Programmen pro Teilnehmer circa 800 Dollar kosten würde, nach 25 Jahren durch die Krankheitsverhinderung aber insgesamt Kosteneinsparungen in Höhe von 500 bis 600 Dollar pro Person zu erwarten wären.

Hat Ihre Forschungsarbeit in den USA Ihre früheren Erkenntnisse im Bereich des Diabetes-Selbstmanagements bestätigt? Und für wie gut vermittelbar halten Sie das Selbstmanagement?

Ja das hat sie. Das Verhalten von Patienten mit chronischen Erkrankungen, besonders im Fall von Diabetes, spielt eine große Rolle. Meine früheren Arbeiten haben sich mit bereits erkrankten Personen und deren Selbstmanagement beschäftigt. Die Wichtigkeit von Gesundheitsverhalten kann aber ebenso auf den Bereich der Prävention übertragen werden. Nachhaltig Verhaltensänderungen bei den Betroffenen anzustoßen, ist definitiv schwierig. Das Risiko, an Diabetes zu erkranken, steigt laut CDC mit 45 Jahren an und die Hürde, alte Verhaltensmuster abzulegen, ist nicht leicht. Es spielen im Umfeld der betroffenen Personen nicht nur der Arzt, sondern auch die Freunde, Familie und die Lebensumwelt eine wesentliche Rolle. Über das NDPP werden oftmals Laien oder ehemals Betroffene als „Life-Style Coaches“ ausgebildet, die in Schulungskursen die Inhalte der vorbeugenden Maßnahmen an Personen mit hohem Diabetesrisiko weitergeben. Es wird davon ausgegangen, dass diese geschulten Laien sich besser in die Lage der Betroffenen hineinversetzen können bzw. schon an ähnlichen Barrieren gescheitert sind. Dieses sogenannte „Peer-Prinzip“ ist einer der Schlüssel für eine flächendeckende Implementation. Die Ärzteschaft allein hätte gar nicht die Kapazitäten, diese Arbeit zu leisten. Entsprechend ist ein regelmäßiger Austausch zwischen Ärzteschaft, Pflege, Beratungsstelle und Familie im Sinne von integrierter Prävention sehr wichtig.

Nach den Ergebnissen Ihrer Forschung könnten viereinhalb Millionen Menschen aus den untersuchten Staaten vom Diabetespräventionsprogramm profitieren. Sehen Sie gute Chance für die großflächige Umsetzung?

Ich bin zumindest moderat optimistisch, dass sich die großflächige Umsetzung in die Wege leiten lässt. Personen, die unter Medicaid versichert sind, leben oftmals in schwierigen Verhältnissen und haben nicht die logistischen oder zeitlichen Kapazitäten, um an einem einjährigen Präventionsprogramm teilnehmen zu können. Das Medicare-Programm, die staatliche Krankenversicherung für Personen über 65 Jahre, bezahlt seit dem Jahr 2017 die Diabetesprävention als Routineleistung. Wir wissen, dass selbst bei diesen Personen mit vermeintlich viel Zeit die Teilnahmezahlen im Moment noch sehr dürftig sind. Teil des Problems ist, dass es noch keine gut ausgebaute Infrastruktur für die Implementierung der Diabetesprävention gibt. Außerdem hat sich das Bezahlsystem für diese Leistungen, die bisher nie Teil des Vergütungskatalogs waren, noch nicht komplett etabliert. Dennoch hoffe ich, dass wir durch unsere Forschungsarbeit auf diesem Gebiet den Entscheidungsträgern in den Medicaid-Programmen die Angst vor unkalkulierbaren Kostenexplosionen durch die Einführung dieser Angebote ein wenig genommen haben.

Wie sieht denn die konkrete Umsetzung aus? Wo muss man ansetzen?

Es besteht die Hoffnung, dass, sobald sich ein adäquates Vergütungssystem für diese Leistungen etabliert hat, sich auch ein entsprechendes ausdifferenziertes Angebot an Präventionsprogrammen entwickeln wird. Was ich persönlich ganz spannend finde, ist das digitale Angebot mit Onlinesitzungen und Chatrooms usw. Es gibt Studien, die belegen, dass diese digitalen Angebote genauso effektiv wie herkömmliche Gruppensitzungen und gleichzeitig aber einfacher zum Verbraucher zu bringen sind. Etwa rund die Hälfte der 300 000 Personen, die bereits an einem der Diabetespräventionsprogramme teilgenommen haben, haben dazu eine digitale Version genutzt.

Welche Entwicklung erwarten Sie nach Ihrer Forschungsarbeit? Was wird am wahrscheinlichsten als Nächstes passieren?

Ich denke, dass die Entscheidung, ob die Diabetespräventionsprogramme als bezahlte Routineleistung in die Medicaid-Programme aufgenommen werden, beim einen oder anderen Bundesstaat positiv ausfallen wird. Die gesammelten Daten aller Studien und das Potenzial sprechen definitiv dafür und ich hoffe, dass unserer Studie an der einen oder anderen Stelle ihren Teil zur Entscheidungsfindung beitragen kann.

Richten wir den Blick nach Deutschland. Welche gesundheitlichen Entscheidungen müssen gefällt werden, um eine Etablierung der Diabetesprävention in Deutschland möglich zu machen?

Es müsste gezeigt werden, dass solche Präventionsprogramme im deutschen Kulturkontext auch funktionieren. Ich denke, das ist die Basis für alle folgenden Schritte. Im Moment gibt es ein laufendes Innovationsfondprojekt, das darauf abzielt. Die nächste Frage ist dann, wie durch Marketingstrategien oder ähnliches eine Nachfrage für solche Gesundheitsleistungen geschaffen und eine großflächige Implementierung sichergestellt werden könnte. An diesem Punkt müssten die Krankenkassen davon überzeugt werden, dass die Angebote effektiv, wirtschaftlich und somit erstattungswürdig sind. Zudem müsste genug Fachpersonal aus- bzw. weitergebildet werden, das diese Programme qualitätsgesichert anbieten kann. Bisher arbeiten in Deutschland Diätassistenten*innen, Ernährungsberater*innen und Diabetes-Coaches v. a. mit Personen, die bereits Diabetes haben. Für die Ausweitung von Lebensstilinterventionen auf Personen mit erhöhtem Risiko würde aber mehr Personal in diesem Bereich benötigt werden. Es ist also ein weiter Weg. Ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, dass nichtsdestotrotz Diabetespräventionsprogramme in Deutschland zunehmend Anwendung finden werden.

Wenn Sie jetzt zurückschauen, wie haben Sie die Zeit in den USA empfunden?

Als sehr bereichernd – sowohl beruflich wie auch privat. Die Arbeitsatmosphäre an der Uni wie auch am CDC war durch einen tollen Teamgeist geprägt und der intellektuelle Austausch war sehr inspirierend. Darüber hinaus wurden wir überall sehr herzlich empfangen, haben einige tolle Freundschaften geschlossen und haben es sehr genossen, ein Jahr in den amerikanischen Südstaaten verbringen zu dürfen.

Würden Sie Kollegen eine Förderung durch die B. Braun-Stiftung weiterempfehlen?

Absolut. Wer in der Gesundheitsforschung und –politik arbeitet und interessiert ist, dem kann ich nur nahelegen, sich für das Harkness Fellowship Programm der B. Braun-Stiftung zu bewerben. Es war definitiv eine sehr bereichernde Erfahrung für mich persönlich.

Was planen Sie für die nahe Zukunft beruflich?

Ich habe mit meiner Rückkehr die Arbeitsgruppe für Ökonomie und Management für Diabetes am Institut für Gesundheitsökonomie und Management im Gesundheitswesen am Helmholtz Institut München übernommen. Ich plane, in Zukunft weiter im Bereich von Gesundheitsökonomie, Versorgungsforschung und Public Health zu arbeiten und möchte meinen Beitrag dazu leisten, die Prävention und Behandlung von Diabetes und anderen chronischen Erkrankungen effizienter zu gestalten. Ich habe hier eine schlagkräftige Gruppe und freue mich deswegen auf die zukünftigen Herausforderungen und wissenschaftlichen Projekte.

Infos zur Person und Arbeit:

Projekt: National Strategies for Diabetes Prevention - Shall Public Health Care Funding Cover Community-Based Lifestyle Interventions? The Example of Medicaid

https://www.commonwealthfund.org/person/michael-laxy

https://www.helmholtz-muenchen.de/igm/das-institut/ueber-uns/mitarbeiter/mitarbeiter/ma/1677/Dr.-Laxy/index.html

https://www.cdc.gov/diabetes/basics/risk-factors.html

https://www.cdc.gov/diabetes/library/socialMedia/infographics.html